বাংলাদেশে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কিছু খবর । ছবিটি The Daily Star এর আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত।

ড. সায়ন বসুঃ

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।।

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলতে পারি”

এই অমর লাইনগুলির রচয়িতা যিনি সেই আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলেন আহত ছাত্রদের দেখতে। এঁরা ছিলেন সেই সব ছাত্র যারা নিজের মাতৃভাষার জন্যে লড়াই করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র। তৎকালীন ঢাকা কলেজের ছাত্র ও দৈনিক সংবাদের অনুবাদক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী যখন ঢাকা মেডিকেলের বহির্বিভাগে ঢোকেন, দেখতে পান সেখানে পড়ে আছে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের মরদেহ। ১৪৪ ধারা ভেঙে যখন ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গণে আসে পুলিশ তখন গুলি চালায়। রফিকউদ্দিন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার মরদেহ পড়ে ছিল। ৬-৭ জন ভাষা আন্দোলন কর্মী তার মরদেহ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। রফিকউদ্দিনের মরদেহ দেখে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মনে হয়েছিল, এটি যেন তার আপন ভাইয়েরই রক্তমাখা মরদেহ। এ সময়ই তার মনের আল্পনায় ভেসে এসেছিল কবিতার দুটি ছত্র যা এই লেখার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

হাসপাতালের বাইরে তখন ছাত্র-জনতার ভিড়। ঠিক তখনই বন্ধু সৈয়দ আহমদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর। সৈয়দ আহমদ হোসেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মিছিলে ছিলেন?’ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বললেন, ‘ছিলাম। কিন্তু গুলি শুরু হলে মেডিকেল হোস্টেলে চলে গেলাম। একটা মরদেহও দেখে এলাম বারান্দায়।’ একইসঙ্গে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কবিতার প্রসঙ্গটিও বললেন। সৈয়দ আহমদ হোসেন কবিতার প্রথম ছত্র শুনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর হাত চেপে বললেন, ‘খুব ভালো হয়েছে। এই কবিতাটির বাকি অংশ এখনই লিখে ফেলুন না।’ এর পরের ইতিহাস তো আমরা কম বেশী সবাই জানি। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ সংকলনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম ও একুশের গান শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। একুশের গানে প্রথম সুর দিয়েছিলেন তৎকালীন যুবলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ। গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯৫৩ সালের ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে। ওই বছর ঢাকা কলেজের ছাত্ররা কলেজে শহীদ মিনার স্থাপনের সময় গানটি গেয়েছিলেন। এই গান গাওয়ার অভিযোগে কলেজ থেকে ১১ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুরকার আব্দুল লতিফকে। পরে মওলানা ভাসানীর অনুরোধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিবাদ জানালে ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয় প্রশাসন। ১৯৫৪ সালে প্রখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ গানটিতে সুরারোপ করেন। ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে আলতাফ মাহমুদের সুরে গাওয়া হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’। ধীরে ধীরে এই সুরটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে বিবিসি বাংলার শ্রোতা জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের তালিকায় এই গানটির অবস্থান ছিল তৃতীয়। গানটি গাওয়া হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, হিন্দিসহ মোট ১২টি ভাষায়।

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ঠিক দু’দশক পরে ঘটে যায় একটি ঘটনা যা জন্ম দেয় ভাষা আন্দোলনের| ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসিত ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতায় আসলে বর্ণবাদের একটি কাঠামো তৈরি হয়, যার ফলস্বরূপ আফ্রিকানস ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। ১৯৭৬ সালে, আফ্রিকানস ভাষার ওপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে সোয়েটোতে ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়। এই আন্দোলন শুধু মাতৃভাষার অধিকারের জন্যই ছিল না; বরং এটি ছিল বর্ণবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা আফ্রিকানস ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাধ্যতামূলক করাকে নিজেদের মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ বলে মনে করেন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এই আন্দোলন দমন করতে পুলিশ গুলি চালালে বহু শিক্ষার্থী প্রাণ হারায়, যার মধ্যে ১৩ বছর বয়সী হেক্টর পিটারসন নিহত হন। হেক্টরের মৃত্যু ও আন্দোলনের ভয়াবহতার চিত্র দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এই আন্দোলনের পর, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ শুরু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হওয়া এই ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যারা তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্টিভ বিকো এবং নেলসন ম্যান্ডেলা। স্টিভ বিকো দক্ষিণ আফ্রিকার ব্ল্যাক কনশাসনেস মুভমেন্টের (কালোদের চেতনা আন্দোলন) অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি আফ্রিকানদের মধ্যে আত্মগৌরব এবং জাতিগত গৌরববোধ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার আদর্শ আফ্রিকানস ভাষার বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি বৈষম্যহীন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্ন দেখতেন এবং তার জীবন এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন, যা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যদিও নেলসন ম্যান্ডেলা সরাসরি মাতৃভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না, তবুও তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এগিয়ে গিয়েছিল। ম্যান্ডেলার নেতৃত্ব এবং তার আপসহীন সংগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষার অধিকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতার পর তার নেতৃত্বে দেশের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, যেখানে ১১টি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে জুলু, কোসা, সোতো, সোয়ানা, আফ্রিকানস, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন বিভিন্ন কারণে গবেষণামূলক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, উভয় আন্দোলনই প্রমাণ করে যে ভাষার ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত মানুষের আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত হানে এবং এটি থেকে জাতিগত ও সামাজিক বিদ্রোহের জন্ম হয়। দুই দেশের ভাষা সংগ্রাম ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকানস ভাষার মাধ্যমে শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশে উর্দুর ওপর চাপানো নীতির মধ্যে একটি মিল রয়েছে; উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমকে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শাসন শক্তি জাতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশে উর্দুর প্রতি আনুগত্যের দাবিটি ধর্মীয় ঐক্যের অজুহাতে চাপানো হয়েছিল, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকানস ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করে শাসক জাতিগত বৈষম্য জারি রাখতে চেয়েছিল। এর ফলে উভয় সমাজে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং গণমানুষের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের রূপ নেয়। দ্বিতীয়ত, উভয় আন্দোলনই কেবল ভাষা নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতারও উদাহরণ। দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েটো আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন উভয়ই বৃহত্তর সামাজিক মুক্তির দাবিতে সাফল্য অর্জন করেছে। ভাষার অধিকারের জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয় এবং বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের জাতীয় সত্তা ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের এই চেতনা যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুক্তির চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এসেছে। ভাষার প্রতি এই অমোঘ ভালোবাসা মানুষের মন ও মননে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার প্রতি এই আন্দোলন দুটি এক অমর মাইলফলক। ভাষা, যা প্রতিটি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বেঁচে থাকে, তার জন্য যে মানুষ জীবন দান করতে পারে, এই দুই আন্দোলন আমাদের তা রোজ মনে করিয়ে দেয়| মাতৃভাষার জন্য এই ত্যাগ ও সংগ্রামের গল্প কখনও হারিয়ে যাবে না; বরং এই গল্প প্রতিটি মানুষের অন্তরে চিরন্তন প্রেরণার শিখা হয়ে প্রজ্জ্বলিত থাকবে।

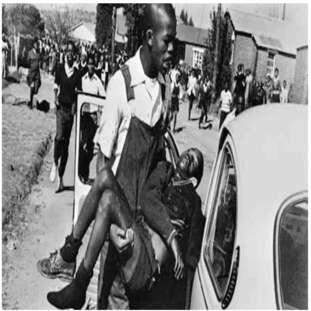

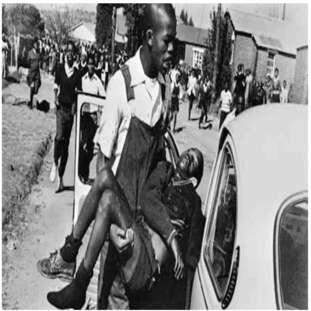

মাবুয়িসা মাখুবুর কোলে কিশোর হেক্টর পিটারসন। ছবিটি Daily Maverick সংবাদপত্রের আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত।

** লেখক বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার University of Witwatersrand-এর পদার্থবিদ্যা বিভাগে কর্মরত।

আরও পড়ুন

Fructose: নতুন গবেষণায় ফ্রুক্টোজকে স্থূলতার কারণ বলা হয়েছে

উত্তরাপথঃ একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় জোরালো প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে ফ্রুক্টোজ (Fructose), সাধারণত প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং পানীয়গুলিতে থাকা এক ধরনের চিনি, যা স্থূলতার প্রাথমিক চালক। বছরের পর বছর ধরে, পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা , পাশ্চাত্য খাদ্যে, স্থূলতার মূল কারণ নিয়ে বিতর্ক করেছেন, কেউ কেউ অত্যধিক ক্যালোরি গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, অন্যরা কার্বোহাইড্রেট বা চর্বি জাতীয় খাবারকে দায়ী করেছেন। Obesity জার্নালে সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে ফ্রুক্টোজকে স্থূলতার প্রকৃত চালক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।The University of Colorado Anschutz Medical Campus এর Dr. Richard Johnson এবং তার দলের মতে, ফ্রুক্টোজ হল একটি সাধারণ চিনি যা ফল এবং মধুর প্রাথমিক পুষ্টি। .....বিস্তারিত পড়ুন

Side effects of vitamin: ভিটামিনের আধিক্য আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে

উত্তরাপথঃ ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই নিশ্চয়ই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে সুস্থ থাকতে হলে শরীরে প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন থাকা খুবই জরুরি। ভিটামিন আমাদের সুস্থ করার পাশাপাশি আমাদের সমগ্র শরীরের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাইহোক, এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকারকও হতে পারে। আসুন জেনে নিই অতিরিক্ত ভিটামিন গ্রহণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Side effects of vitamin)সুস্থ থাকার জন্য শরীরে সব ধরনের পুষ্টি থাকা খুবই জরুরি। এ কারণেই বয়স্ক থেকে শুরু করে চিকিৎসক, সবাই আমাদেরকে সুষম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন। সমস্ত পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে সুস্থ করে তোলে। এর মধ্যে ভিটামিন একটি, যা আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। .....বিস্তারিত পড়ুন

রাতের ঘামের সমস্যা এবং এ সম্পর্কে আপনি কি করতে পারেন

উত্তরাপথঃ রাতের ঘামের সমস্যা শরীরের কুলিং সিস্টেমের একটি স্বাভাবিক অংশ, তাপ মুক্তি এবং সর্বোত্তম শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।তবে রাতের ঘাম একটি সাধারণ সমস্যা যা বিভিন্ন কারণে হতে পারে।এর অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্য ঘুম ব্যাহত হতে পারে, যার ফলে ক্লান্তি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। আপনি যদি রাতে অতিরিক্ত ঘাম অনুভব করেন, তাহলে তার অন্তর্নিহিত কারণটি চিহ্নিত করা এবং এটি মোকাবেলার জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রাতের ঘামের কিছু সম্ভাব্য কারণ নিয়ে আলোচনা করা হল।মেনোপজ: যে কেউ, বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে, রাতের ঘাম অনুভব করতে পারে। .....বিস্তারিত পড়ুন

Electoral Bond এর গোপনীয়তা সরিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে, জানাতে হবে প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ

উত্তরাপথঃ বুধবার, নির্বাচনী বন্ড (Electoral Bond)প্রকল্পের আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানি হয়। শীর্ষ আদালত তার মন্তব্যে বলেছে, 'নির্বাচনী বন্ডগুলি রাজনৈতিক দলগুলিকে বেনামী অর্থ প্রদান করে, কারণ তাদের কেনাকাটা সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে উপলব্ধ যা শুধুমাত্র তদন্তকারী সংস্থাগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে৷ এর আগে নির্বাচনী বন্ড’ (Electoral Bond) সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) কেন্দ্র দাবি করেছিল, রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের উৎস জানার অধিকার নেই জনতার।এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৎপর হল নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)।বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে যাবতীয় হিসেব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।নির্বাচনী বন্ডের (Electoral Bond)মামলায় কেন্দ্রের আর্জি সত্বেও সুপ্রিম কোর্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে আয়ের উৎস জানাতে বলেছিল। আদলত নির্দেশ দিয়েছিল, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল কত অনুদান মিলেছে, সেই তথ্য বন্ধ খামে জানাতে হবে।এর আগেও নির্বাচনী বন্ডের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক মামলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। মামলাকারীরা অভিযোগ করেছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ বিদেশ থেকে পেতে পারে এর ফলে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে। যদিও কোনও রাজনৈতিক দলই এই দাবি মানতে চায়নি। ৩ অক্টোবর মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সব তথ্য দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এই রায়ের পরেই তৎপর হল কমিশন। .....বিস্তারিত পড়ুন