সাহিত্য ও শিল্প

এক নজরে অতীত ও বর্তমানের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরাপথঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান ভারতের বিহারে অবস্থিত, খ্রিস্টীয় ৫ ম থেকে ১২ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ শিক্ষা ও বৃত্তির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্ত প্রথম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি হর্ষবর্ধন ও পাল শাসকদেরও পৃষ্ঠপোষকতা পায়।নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এশিয়ার উচ্চশিক্ষার প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি।গত ১৯ জুন রাজগীরে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।আজও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে, ভারত এবং বিশ্বের জন্য একটি ঐতিহ্য বলে মনে করা হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে, একজন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ রাজা কুমারগুপ্ত প্রথমের রাজত্বকালে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন ও প্রসারের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ এবং ওষুধের মতো অন্যান্য বিষয়ের চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় চীন, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ সমগ্র এশিয়া থেকে ছাত্র এবং পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল যারা বৌদ্ধ দর্শন, ধ্যান এবং যোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পূর্বের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধিক কার্যকলাপের একটি কেন্দ্র, যেখানে পণ্ডিতরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বৌদ্ধধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা এবং দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৯ মিলিয়নেরও বেশি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়।সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন ,বিশেষ করে মধ্যমাকা (মধ্যম পথ) এবং জ্ঞানবাদ (শুধুমাত্র-চেতনা) তত্ত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে। .....বিস্তারিত পড়ুন

ছোট গল্প - অসমাপ্ত

অসীম পাঠকঃ প্রথম পর্ব- লাল মাটির রাস্তা পেরিয়ে , এবড়ো খেবড়ো কালো পিচ ঢাকা রাস্তার পাশেই শিরীষ সেগুন আর পাইন গাছে ঢাকা বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্য মন্ডিত শালডিহা কলেজ । পাশাপাশি বেশ কয়কটা গ্রাম । ছায়া সুশীতল কলেজ বিল্ডিং পেরিয়ে তিনটে বয়েজ হোষ্টেলে। দিনরাত হৈ হুল্লোড় লেগেই থাকে সেখানে। টিনের চালের কলেজ ক্যান্টিনকে বাঁদিকে রেখে তিনটি হোষ্টেলকে সারিবদ্ধভাবে দুপাশে রেখে বিরাট এক খেলার মাঠ। এক পাশে পুকুর , অন্য পাশে অড়র কলাই চাষের জমি , তারি মাঝে সরু মেঠো রাস্তা চলে গেছে একটি গ্রামের দিকে। নয় এর শেষ দশকের এক আলোকোজ্জ্বল সকাল। কলেজ ময়দানে সকাল থেকেই মাইকে বাজছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত "কুছকুছ হোতা হ্যায় " মুভির হিট গান ..... সবুজ মাঠের বুক চিরে সাদা লাইনের পাশে রঙ বেরঙের পতাকা । চারপাশে কৌতুহলী জনতা । ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি , হাল্কা শীত থেকে গেছে, এলাকার গর্বের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । মাইকে ঘোষণা হলো , পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সাদা পায়রা উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। টেন্টের পাশে বেশ কিছু চেয়ার পাতা । উঠে দাঁড়ালেন সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত কালো ফ্রেমের চশমায় সৌম্যকান্তি অধ্যক্ষ মহাশয় । পাশে সাদা টিশার্টের উপর উলেন শার্ট কালো প্যান্ট স্কাই কালারের কেডস পরা কালো সানগ্লাস চোখে পাতলা ছিপছিপে কোঁকড়া চুলের শ্যামবর্ণ তরুণ তুর্কী ছাত্র নেতা , কলেজের জি এস সুব্রত .... অধ্যক্ষ আর জি এস এমনিতে আদায় কাঁচকলায়, সুব্রত বোঝে আন্দোলন আর বিপ্লব। বাংলায় তখন বাম জমানা । বাম বিরোধী আন্দোলনের এক দৃপ্ত প্রতিবাদ সুব্রতর চোখে মুখে। তার আগুন ঝরা বক্তৃতায় শাসক দলের ঘুম উড়ে যাওয়া অবস্থা। কলেজের সবার কাছে প্রিয়পাত্র এবং রাজ্যের সাংস্কৃতি অঙ্গনে পরিচিত মুখ। অভিজাত জমিদার বাড়ির ছেলে। .....বিস্তারিত পড়ুন

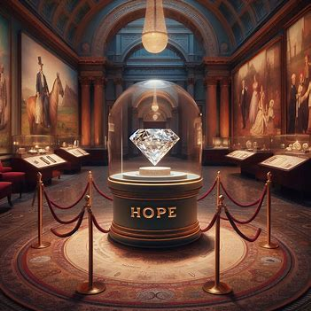

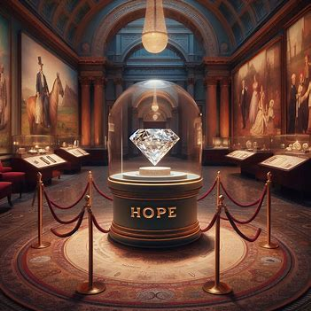

হোপ ডায়মন্ড এবং কোহ-ই-নূর (Hope and Koh-i-Noor) হীরার উৎস চিহ্নিত করল গবেষকরা

উত্তরাপথঃ বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক এবং ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি হীরা, হোপ ডায়মন্ড এবং কোহ-ই-নূর (Hope and Koh-i-Noor) । এই দুটি হীরা, যা বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি-র স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি এবং লন্ডনের টাওয়ারে যথাক্রমে সংরক্ষিত রয়েছে, এই হীরাদুটির উৎপত্তি কোথা থেকে তা আজও অজানা । বহু শতাব্দী ধরে এই হীরা দুটি নিয়ে অসংখ্য রহস্য তৈরি হয়েছে।সম্প্রতি গবেষকরা এই হীরা দুটির উৎপত্তির রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। দ্য হোপ ডায়মন্ড, একটি ৪৫.৫৬-ক্যারেট গভীর নীল হীরা, বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত হীরাগুলির মধ্যে এটি একটি এবং বলা হয় যে ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন রাজপরিবারের মালিকানায় ছিল এই হীরা, যার মধ্যে মেরি অ্যান্টোয়েনেট এবং রানী এলিজাবেথ আই অন্যতম।অন্যদিকে কোহ-ই-নূর, একটি ১৯০-ক্যারেট আয়তক্ষেত্রাকার-কাট হীরা, ১৪ শতকের এই হীরার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে । এটি বিভিন্ন মুঘল সম্রাট এবং ব্রিটিশ রাজাদের মালিকানাধীন। আমেরিকার জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট (জিআইএ) এবং অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দুটি হীরার রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করতে উন্নত কৌশল ব্যবহার করেছেন এবং একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছেন। তাদের অনুসন্ধান অনুসারে, উভয় হীরাই মধ্য আফ্রিকার একই অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে বতসোয়ানার ওরাপা খনি থেকে বেরিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষকরা হীরার ক্ষুদ্র টুকরোগুলির রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করতে "লেজার অ্যাবলেশন-ইন্ডাকটিভলি কাপলড প্লাজমা ভর স্পেকট্রোমেট্রি" (LA-ICP-MS) নামে একটি কৌশল ব্যবহার করেছেন। .....বিস্তারিত পড়ুন

Lodha: পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের ভূমিহীনতা তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে বড় বাঁধা

গার্গী আগরওয়ালা মাহাতোঃ বেশ কিছু দিন আগে একটি খবর শিরোনামে আসে লোধা (Lodha) সম্প্রদায়ের ১৩ বছর বয়সী একটি শিশুকে খাবার চুরি করার অভিযোগে মারধর করা হয়।পরে জানা যায় সাবাং এর বোরোচরা গ্রামের বাসিন্দা শিশুটি ক্ষুধার কারণে খাবার চুরি করেছিল। এরপর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শত শত এলাকাবাসী স্থানীয় একটি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।সেদিনের সেই ঘটনা স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর পুরো লোধা সমাজের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক চিত্র বোঝার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ মাত্র।লোধারা পশ্চিমবঙ্গের তিনটি উপজাতির মধ্যে একটি যারা আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতের অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় লোধারা আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে। লোধাদেরকে ব্রিটিশ সরকার অপরাধী উপজাতি হিসেবে গণ্য করেছিল, এবং তারপর প্রাক ও উত্তর-উপনিবেশিক যুগে তাদের একটি ডি-নোটিফাইড উপজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর, তারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আদিম উপজাতি গোষ্ঠী (PTG) হিসাবে পুনরায় মনোনীত হয়। এখন আবার লোধাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতীয় গোষ্ঠী (PVTG) হিসাবে পুনরায় মনোনীত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে, লোধারা প্রধানত পুরুলিয়া ,পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় কেন্দ্রীভূত। .....বিস্তারিত পড়ুন

Bhojeshwar Mahadev Temple: রহস্য এবং কিংবদন্তিতে পূর্ণ মধ্যপ্রদেশের ভোজেশ্বর মন্দির

প্রীতি গুপ্তাঃ মধ্যপ্রদেশের ভোজপুর গ্রামে এক চমৎকার এবং বিস্ময়কর,এক অসম্পূর্ণ শিব মন্দির রয়েছে।এটি ভোজপুর শিব মন্দির বা ভোজেশ্বর মন্দির (Bhojeshwar Mahadev Temple)নামে বিখ্যাত। প্রাচীন এই শিব মন্দিরটি পারমার রাজবংশ (১০১০ AD- ১০৫৫AD) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি ১১৫ফুট (৩৫ মিটার) লম্বা, ৮২ ফুট (২৫ মিটার) চওড়া এবং ১৩ ফুট (৪ মিটার) উঁচু একটি টিলায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এখানকার বিশাল শিবলিঙ্গ, এই অনন্য এবং বিশাল আকারের শিবলিঙ্গের কারণে ভোজেশ্বর মন্দিরকে উত্তর ভারতের সোমনাথও বলা হয়।মসৃণ লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, এই শিবলিঙ্গটি একটি একক পাথর দিয়ে তৈরি এবং এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীন শিবলিঙ্গ বলে মনে করা হয়।ভোজেশ্বর মন্দিরটি (Bhojeshwar Mahadev Temple)১১ শতকে পরমারা রাজবংশের কিংবদন্তি রাজা রাজা ভোজ দ্বারা চালু করা হয়েছিল। তবে, মন্দিরটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, শুধুমাত্র গর্ভগৃহে বিশাল শিবলিঙ্গ রয়েছে। মূল মন্দিরের কাঠামোটি কখনই নির্মিত হয়নি, যা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য একটি বিভ্রান্তিকর রহস্য হিসেবে রয়েছে। ভিত্তি সহ এই মন্দিরের শিবলিঙ্গের মোট উচ্চতা ৪০ ফুট (১২ মিটার) এর বেশি। শিবলিঙ্গের দৈর্ঘ্য, এর উচ্চতা ৭.৫ফুট (২.৩ মিটার) এবং ব্যাস ৫.৮ ফুট (২ মিটার)। .....বিস্তারিত পড়ুন

অনুগল্প-মাছের কাঁটা

অসীম পাঠকঃ গোটা চৌধুরী পরিবার জুড়ে হৈচৈ কান্ড। কি না নতুন বউ মাছের কাঁটা বাছতে জানে না। একান্নবর্তী পরিবারে বাড়ির বড়ো ছেলে অর্নবের বউ নিশা মাছের কাঁটা বেছে খেতে পারেনা। তা না পারার ই কথা , ডাক্তার ছেলের ইঞ্জিনিয়ার বউ। শ্বশুর বাড়িতে যেদিন প্রথম পা রাখে নিশা সেদিন অর্নবের মা নমিতা দেবী তার গালে চুমু খেয়ে আদর করে বলেছিলো , তুই আমার মেয়ের অভাব পুরন করলি , মেয়ের মতোই থাকবি। তা প্রথম দিন খেতে বসেই নতুন বউ ডাক দেয় , মা কোথায় আমাকে খাইয়ে দাও , অফিস বেরুতে হবে। এ কি আদিখ্যেতা রে বাবা । নমিতা দেবী না পারছেন কিছু বলতে না পারছেন হজম করতে, এ যে গলার কাঁটা। মনে মনে গজরাতে গজরাতে ভাবেন একি বিষফোঁড়া উঠলো রে বাবা। নিশা সব বুঝে আদুরে গলায় বলে , আমি তো আপনার মেয়ে তাই না ? নমিতা দেবী কাৎলা মাছের মত মুখ করে বলেন , অবশ্যই। নিশা।অর্নবের দিকে চোখ টিপে মুচকি হাসে। নমিতা দেবী বলেন , তা হ্যাঁ মা মাছের কাঁটা না হয় বাছতে পারো না তাই বলে কি মাংসের হাড় ও বেছে দিতে হবে । সাথে সাথেই চটপটি মেয়ের ঝটপট জবাব , ও মা আপনি জানেননা যে আমি হাড় বিহীন মাংস খাই , এখন তো বোনলেস চিকেনের যুগ তা আপনাদের হেঁসেলে তো মুরগি চলে না , কি আর করি ফিগারটা তো মেন্টেন করতে হবে, মাছই ভরসা। নতুন বউ এর কথা শুনলে নমিতা দেবীর গা জ্বলে যায়। একদিন বলেই ফেললেন একটু আধটু রান্নাঘরে যাওয়ার কথা। শুনেই নিশা বলে, তা কি করে হয় মা , আমি তো চাকরী করি , এই যে আমার শ্বশুর মশাই উনি কি রান্নাঘরে যান ? আর আপনার ছেলেকেই দেখুন এক কাপ চা অবধি বানাতে পারে না। মেজ কাকাবাবু ছোট কাকাবাবু সবাই তো সকাল সকাল ভাত খেয়ে অফিস ছোটেন। আমি রাঁধতে শিখিনি মা তবে রান্নার যোগান দিতে পারি। .....বিস্তারিত পড়ুন

খাদ্য রসিক স্বামী বিবেকানন্দ

প্রীতি গুপ্তাঃ মহান ভারতীয় দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক নেতা স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র তার গভীর শিক্ষা এবং প্রজ্ঞার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং জীবনের সহজ আনন্দের জন্যও তিনি পরিচিত ছিলেন। স্বামীজি যে জিনিসগুলি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন তার মধ্যে একটি হল চা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক কাপ চা একজনের মনের আন্নদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং দুঃখ- দুর্দশার সময়েও মনে শান্তি দিতে পারে। কথিত আছে যে, সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়াও তার ব্যক্তিত্বে অনেক মজার বিষয় The Monk as a Man নামে একটি পুস্তকে শঙ্কর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনেক না জানা কথা লিখেছেন। সেখানে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের লেখাপড়া থেকে শুরু করে খাবারের প্রতি ভালোবাসা সবই আলোচনা করেছেন।এই বইয়ের ভিত্তিতে, আমরা আপনাকে তার সম্পর্কে কিছু অজানা মজার কথা বলছি। বৃটিশ শাসন চলছে দেশে,দেশবাসী ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন।এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের দেশের অনেকে চায়ের বিরোধিতা করেছিলেন কারণ এটি ব্রিটিশদের উপহার ছিল, তবে স্বামী বিবেকানন্দ সহ বাংলার অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যারা চা খুব পছন্দ করতেন। স্বামীজি বিভিন্ন ধরনের চা পান করতে পছন্দ করতেন।সেই .....বিস্তারিত পড়ুন