সাহিত্য ও শিল্প

#ছোট গল্প - মায়ের অপেক্ষা

দেবারতী দেঃ একটি ছোট্ট গ্রামে, যেখানে ধানখেতের সবুজ আর নদীর কলতান একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়, সেখানে থাকতেন মাধুরী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু তার চোখে এখনও জ্বলত সেই তরুণী মেয়েটির স্বপ্ন, যে একদিন শহরে গিয়ে নিজের ছেলে অমিতের জন্য একটা ভালো জীবন গড়ে দিতে চেয়েছিল। মাধুরী একজন মধ্যবয়সী মা, যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তার একমাত্র ছেলে অমিতকে ঘিরে। অমিত ছিল মাধুরীর গর্ব। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনায় সে ছিল সেরা। মাধুরীর স্বামী মারা গিয়েছিলেন যখন অমিত মাত্র দশ বছরের। সেই থেকে মাধুরী একা হাতে ছেলেকে মানুষ করেছেন। দিনরাত খেটে, অন্যের বাড়িতে কাজ করে, ধানখেতে মজুরি করে তিনি অমিতের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতেন। অমিতও মায়ের ত্যাগের মর্যাদা রাখত। সে কলকাতার একটি নামী কলেজে পড়াশুনা করে , সে এখন শহরে একটি বড় কোম্পানিতে চাকরি করে। কিন্তু মাধুরীর মন ছিল অস্থির। অমিত শহরে গেছে তিন বছর হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ি ফিরেছে মাত্র একবার। ফোনে কথা হয়, কিন্তু সেই কথায় মাধুরীর মন ভরে না। "মা, আমি খুব ব্যস্ত। এবার পুজোয় আসব," অমিত বলে। কিন্তু পুজো আসে, চলেও যায়। অমিতের দেখা মেলে না। মাধুরী প্রতিদিন সকালে উঠে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যদি অমিতের ছায়া দেখা যায়! সে তার ছেলের পছন্দের মাছের ঝোল রান্না করে, তার পুরনো জামাটা সেলাই করে রাখে, যদি হঠাৎ সে চলে আসে। কিন্তু দিনগুলো কেটে যায়, আর মাধুরীর অপেক্ষা কেবল দীর্ঘ হয়। একদিন গ্রামে খবর এলো, অমিত বিয়ে করেছে। শহরের একটি মেয়েকে, নাম রিয়া। মাধুরী খুশি হলেন, কিন্তু মনের কোণে একটা চাপা ব্যথা। অমিত তাকে বলেনি। সে শুধু ফোনে বলল, "মা, আমি রিয়াকে নিয়ে শীঘ্রই আসব।" মাধুরী হাসলেন, কিন্তু চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল। মাস কেটে গেল। এক সন্ধ্যায়, যখন মাধুরী বারান্দায় বসে তার পুরনো রেডিওতে ভাটিয়ালি গান শুনছিলেন, দূরে একটা গাড়ির আলো দেখা গেল। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত লাফিয়ে উঠল। গাড়িটা থামল, আর তা থেকে নামল অমিত। তার পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে, রিয়া। মাধুরী দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। "অমিত, তুই এসেছিস!" তার গলা ভারী হয়ে গেল। অমিত হাসল, কিন্তু তার চোখেও জল ছিল। "মা, আমি দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু এবার আমি থাকব। আমি আর রিয়া এখানেই থাকতে চাই, তোমার কাছে।" .....বিস্তারিত পড়ুন

#ছোট গল্প- একটি স্বপ্নের কথা

প্রীতি গুপ্তাঃ রীতা এক মাঝবয়সী মহিলা, চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে। তার জীবনটা একটা নিয়মের মধ্যে বাঁধা—সকালে উঠে সংসারের কাজ, স্বামীর জন্য জলখাবার তৈরি, ছেলের স্কুলের টিফিন বানানো, আর তারপর নিজের অফিস। ব্যাঙ্কে কেরানির কাজটা তার কাছে যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। তার মনের মধ্যে একটা ছোট্ট স্বপ্ন লুকিয়ে আছে, যেটা সে কাউকে বলে না। সে স্বপ্ন দেখে একদিন নিজের একটা ছোট্ট ফুলের দোকান খুলবে। ফুলের গন্ধে ভরা একটা জায়গা, যেখানে সে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে। একদিন সন্ধ্যায়, বাড়ি ফিরে রীতা তার ছোট্ট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গোলাপের গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল। গাছটা তার মায়ের দেওয়া, তার শেষ স্মৃতি। প্রতিদিন সে গাছটার যত্ন নেয়, যেন মায়ের সঙ্গে তার একটা অদৃশ্য সংযোগ রয়েছে এই গাছটার মাধ্যমে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, মা কীভাবে বলতেন, “রীতা, জীবনটা ফুলের মতো। একটু যত্ন নিলেই ফুটে ওঠে। তুই তোর স্বপ্নের যত্ন নে।” কিন্তু স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন পূরণ করা এক নয়। রীতার স্বামী অমিত, একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তার কাছে রীতার স্বপ্নটা যেন ছেলেমানুষি। “ফুলের দোকান? ওতে কত টাকা আসবে? তুই তোর চাকরিটা ছাড়তে পারবি না, রীতা। আমাদের ছেলের পড়াশোনা, বাড়ির খরচ—এসব কি ফুল বিক্রি করে চলবে?” অমিতের কথাগুলো রীতার বুকে ছুরির মতো বিঁধত। তবু সে চুপ করে থাকত, কারণ সে জানত, অমিতের কথায় যুক্তি আছে। একদিন, অফিস থেকে ফেরার পথে, রীতা একটা ফুলের দোকানের সামনে থামল। দোকানের বুড়ো মালিক, হরিদাস, তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। “দিদি, একটা গোলাপ নিয়ে যাও। তোমার মুখের হাসিটা ফুটিয়ে তুলবে।” রীতা হেসে ফেলল। সে একটা গোলাপ কিনল আর হরিদাসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। হরিদাস বললেন, “ফুল বিক্রি করা শুধু টাকার ব্যাপার নয়। এটা মনের আনন্দ। তুমি যদি মন দিয়ে এ কাজ করো, মানুষ তোমার ফুলের গন্ধে হারিয়ে যাবে।” হরিদাসের কথাগুলো রীতার মনে দাগ কাটল। সেদিন রাতে, সে সাহস করে অমিতের সঙ্গে কথা বলল। “আমি জানি, আমার স্বপ্নটা ছোট। কিন্তু এটা আমার। আমি চাই তুমি আমাকে একটা সুযোগ দাও। আমি চাকরি ছাড়ব না, কিন্তু আমি একটা ছোট্ট দোকান শুরু করতে চাই।” অমিত প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর বলল, “ঠিক আছে, রীতা। তুমি চেষ্টা করে দেখো। কিন্তু আমার উপর সংসারের দায়িত্ব যেন না বাড়ে।” .....বিস্তারিত পড়ুন

“দুর্গাপূজার অতীত থেকে বর্তমানের যাত্রা”

গার্গী আগরওয়ালা মাহাতো- শরৎ এলেই বাঙালির প্রাণে জেগে ওঠে দুর্গাপূজার আনন্দ। নীল আকাশ, পথের ধারে ফুটে থাকা সাদা কাশফুল দেখে আমাদের মনে আনন্দের ঢেউ ওঠে—এটাই দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি আর পরিচয়ের উৎসব। হিন্দু শাস্ত্রে দেবী দুর্গার মহিমা বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে,কিন্তু বাংলার মাটিতে তাঁর পূজার রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ,সেই সাথে তার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা। দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও বৃহৎনন্দীকেশ্বর পুরাণ মায়ের উপাসনার প্রধান ভিত্তি। আজও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজা বৃহৎনন্দীকেশ্বর পুরাণ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়,যা আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্রমতে, দুর্গাপূজার আসল সময় বাসন্তকালের শুক্ল পক্ষ, কিন্তু শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের কারণে শরতেও দেবী পূজিত হন। এই অকালবোধনের কাহিনী কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের প্রায় ৩৮টি ভাষায় অনুবাদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলায় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণেই এই অকালবোধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস রামায়ণের রচনাকাল আনুমানিক ১৪০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ, যা বাংলার সংস্কৃতি, চরিত্র ও ভৌগোলিক প্রকৃতির সাথে অসাধারণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্গাপ্রতিমার বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। মা দুর্গার মহিষমর্দিনী রূপ মূলত কুষাণ যুগের (খ্রিস্টীয় ১ম-৩য় শতাব্দী), চালুক্য যুগে তার সিংহবাহিনী রূপ পূজিত হতো, এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি পল্লব যুগে (খ্রিস্টীয় ৪র্থ-৯ম শতাব্দী) খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় সপরিবারে দুর্গাপ্রতিমার পূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণের পূজায়। রাজা কংস নারায়ণ ছিলেন মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র। তাঁর কুলপুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী দুর্গাপূজার রীতি-মন্ত্র ও সামগ্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বাঙালি পণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তাঁর গ্রন্থে দুর্গা প্রতিমার পূজা পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই রচনার সময়কাল ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ। শরৎকালীন দুর্গাপূজার সর্বোচ্চ প্রসার ও প্রচার লাভ করে ১৭৫৭ সালে কৃষ্ণনগরের অধিপতি নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজা .....বিস্তারিত পড়ুন

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও দ্বারকা নগরী: ভক্তি, ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতার মিলনস্থল

প্রীতি গুপ্তাঃ ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় চরিত্র নন, বরং একই সাথে সর্ব শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, রাজনৈতিক কৌশলী, ন্যায়পরায়ণ রাজা এবং ভক্তের পরম বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হল তাঁর জন্মদিন, যা প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয়। এই উৎসব ঘিরে আমাদের দেশে বহু শহর ও গ্রামে পালিত হয় নানা ধর্মীয় আচার, উপবাস, কীর্তন ও রাত্রিবেলা “জন্ম লীলা” অভিনয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় মথুরা নগরীতে, তাঁর পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকী ছিলেন রাজা উগ্রসেন এর বংশধর। কিন্তু দেবকীর দুষ্টভাই কংস যখন জানতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম সন্তানই তার মৃত্যুর কারণ হবে, তখন সে দেবকী-বসুদেবকে বন্দী করে রাখে এবং একে একে তাদের সন্তানদের হত্যা করে। অষ্টম সন্তান জন্মের রাতে অলৌকিকভাবে কারাগারের দরজা খুলে যায়, নদী যমুনা পথ খুলে দেয় এবং শিশুটিকে গোকুলে নন্দ-যশোদার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অলৌকিক ঘটনাই জন্মাষ্টমীর মূল উৎসবের কেন্দ্র। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে জন্মাষ্টমী পালনের রীতি রয়েছে।সেইদিন ভক্তরা সূর্যোদয় থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উপবাস পালন করেন।সেইসাথে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গান ও গীতার পাঠ হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটকে ‘দহি হান্ডি’ খেলা বিশেষ জনপ্রিয়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের দই চুরি করার লীলা অনুকরণ করা হয়।সেইদিন রাত ১২টায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, শঙ্খধ্বনি হয় এবং ভক্তরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। দ্বারকা, গুজরাট রাজ্যের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে অবস্থিত একটি পৌরাণিক শহর, যা শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য হিসেবে পরিচিত। কংসের মৃত্যুর পর মথুরা ছেড়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদব বংশীরা সমুদ্রের ধারে এক নতুন নগরী নির্মাণ করেন, যার নাম দেন দ্বারকা।  দ্বারকার বিশেষত্ব: পৌরাণিক মতে, দ্বারকা ছিল স্বর্ণমণ্ডিত প্রাসাদ, অট্টালিকা ও সমৃদ্ধির এক অনুপম দৃষ্টান্ত। .....বিস্তারিত পড়ুন

প্রশংসা ও সমালোচনা

অসীম পাঠকঃ প্রশংসা ও সমালোচনা দুটো এক জিনিস নয় , কিন্তু একটা যোগ আছে শব্দ দুটোর মধ্যে। যেমন প্রশংসা একটা মানুষ কে উজ্জীবিত করে, প্রেরনা দেয়। আবার সমালোচনা আহত করে কিন্তু সুস্থ সমালোচনা যেটা নিজের খুব কাছের লোক বলে সেটা ভুল শোধরাতে আমাদের সাহায্য করে। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা প্রশংসায় কার্পন্য বোধ করেন। আবার কিছু মানুষ অহেতুক ভুল টাকেই মাইক্রোস্কোপে খুঁজে সেটাই তুলে ধরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। নিজেকে জাহির করার জন্য প্রশংসার বদলে সমালোচনা করতেই আবার কিছু মানুষ পছন্দ করেন। আবার আপনি হয়তো খুব ভালো লিখেছেন বা আবৃত্তি করেছেন অথবা সুন্দর গান করেছেন , একদম ব্যাকরন মেনে নির্ভুল, কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দেখেও দেখবেন না , শুনেও শুনবেন না , হাবে ভাবে বোঝাতে চাইবেন , এ আবার এমন কি। অথচ তিনি সমালোচনা করার ন্যূনতম যোগ্যতা টুকু ও রাখেননা।ভালো সমালোচক হতে গেলে যোগ্যতা লাগে। ভুল গুলো চোখে আঙুল দিয়ে ধরাতে গেলে নিজের সেই বিষয়ে গভীর চর্চা থাকা আবশ্যিক। আবার প্রশংসা কিন্তু সবাই করতে পারেন, এখানে বিষয়টা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হোক বা না হোক উৎসাহ দানে তিনি অকৃপন হতে পারেন। দেখা গেছে যাঁরা বুদ্ধিমান জনসংযোগে উদার এবং মানুষের সাথে মিশতে পছন্দ করেন তাঁরা উদার হাতে এক্সেলেন্ট ওয়ান্ডারফুল বিউটিফুল এই শব্দ গুলো বিলি করেন। এক্ষেত্রে একটু ত্রুটি থাকে যেটা হলো যাঁরা আসলেই এটার যোগ্য নন তাঁরাও প্রভাবিত হন। তবে কিছু ক্ষেত্রে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়ে যায় ব্যাপারটা। সংস্কৃতির অন্তর্জলি যাত্রায় দাঁড়িয়ে এই সোশ্যাল মিডিয়ায় গান কবিতা লাইভের মধ্যে শিল্পীদের যে প্রয়াস তাকে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখা উচিত নয়। হয়তো অনেক সময় অনেককেই আমাদের ব্যাক্তিগত পছন্দ হয় না সেসব আলোচনা নিজের বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে করা যেতেই পারে , সবার যে সবাইকে ভালো লাগবে এমন কোন কথা নয় , কিন্তু একটা মুখোশ আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে। অনেক সময় ভালো বলা মানে প্রশংসা নাও হতে পারে , অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। .....বিস্তারিত পড়ুন

মালবিকা ও অগ্নিমিত্র: কালিদাসের প্রথম নাটকের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ

প্রীতি গুপ্তাঃ ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস, যাঁর রচনাগুলি কেবল ভারতেই নয়, আজও বিশ্বসাহিত্যে এক অমর স্থান অধিকার করে রয়েছে। মহাকবি কালিদাস একদিকে যেমন ছিলেন বিখ্যাত কবি, অন্যদিকে নাট্যকার ও দার্শনিক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটকগুলিতে সৌন্দর্য, আবেগ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের গভীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত পরিশীলিত শৈলীর মাধ্যমে আলোচনা করেছেন যা পাঠক ও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। মহাকবি রচিত তিনটি নাটক —মালবিকাগ্নিমিত্রম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, এবং বিক্রমোর্বশীয়ম্—এর মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ হলো তাঁর প্রথম নাটক। এই নাটকটি কালিদাসের প্রাথমিক সাহিত্য সাধনার নিদর্শন হলেও এতে তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যিক গুণাবলি ও রসাশ্রয়ী নাট্যচেতনার শক্ত ভিত রচিত হয়েছে। আজ আমরা আলোচনা করব মালবিকা ও অগ্নিমিত্র নাটকের কাঠামো, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ও শৈলী নিয়ে, সেই সঙ্গে এর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট, যা এই নাটকটিকে কালিদাসের প্রথম নাট্যকর্ম হিসেবে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট “মালবিকা ও অগ্নিমিত্র” কালিদাসের প্রথম নাটক হিসেবে বিবেচিত হলেও এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটি গুপ্ত যুগে রচিত, যখন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য তার স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল। নাটকটির কাহিনী শুঙ্গ রাজবংশের রাজা অগ্নিমিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যিনি ঐতিহাসিকভাবে শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র ছিলেন। নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে না, বরং এটি কালিদাসের কল্পনাশক্তি এবং নাটকীয় দক্ষতার একটি অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকটির পটভূমি হল বিদিশার রাজপ্রাসাদ, যেখানে রাজা অগ্নিমিত্রের রাজকীয় জীবন এবং তাঁর প্রেমকাহিনী নাটকটির মূল বিষয়। এটি একটি প্রণয়কেন্দ্রিক নাটক, যেখানে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রাজকীয় জীবনের .....বিস্তারিত পড়ুন

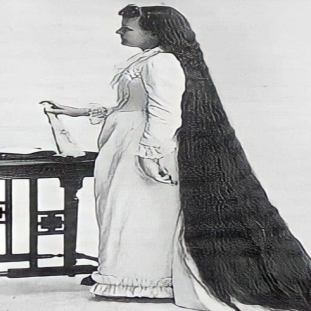

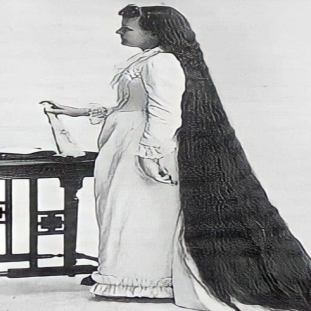

এক অপরিচিত রূপ কথা

প্রিয়াঙ্কা দত্তঃ মার্থা ম্যাটিলডা হার্পার নামটির সঙ্গে হয়ত খুব বেশি মানুষ পরিচিত নন কিন্তু তাঁর আবিষ্কার এখনও স্ব মহিমায় বিরাজ করছে আধুনিক যুগে সৌন্দর্য চর্চায়। বহু মানুষ , যাঁরা বিউটি সালন এর উপভক্তা এবং সেখানে চুল কাটাতে যান অথবা হেয়ার স্পা ও চুলের যত্ন নিতে নানা বিধ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাঁরা কিন্তু মার্থার কাছে চিরঋণী।  ঘটনাটা আজকের নিরিখে অতি সাধারণ হলেও তার পিছনের ইতিহাসটা চমকে দেওয়ার মত।একজন অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিচারিকা থেকে একজন অসাধারণ বিসনেস ওমান হয়ে ওঠা ও পাঁচশোর বেশি হেয়ার সালনের মালকিনে  পরিণত হাওয়া হয়ত সহজ নয়। তবে ইচ্ছা আর ধৈর্য থাকলে যে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই মার্কিন মহিলা। মার্থার জন্ম কানাডায় এক দরিদ্র দর্জি পরিবারে। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করার জন্য মার্থার বাবা মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে ঢুকিয়ে দেন। মার্থা প্রায় বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সেই কাজ করে চলেন। তাঁর না ছিল শিক্ষা দীক্ষা না ছিল ব্যাক্তি স্বাধীনতা। দীর্ঘ দিন পর তিনি স্থান বদল করে এক জার্মান ডাক্তারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে যোগ দেন। আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের।  ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই ,মাথার চুলের বৃদ্ধির জন্য নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন আর মার্থা তাঁকে এবিষয়ে সহযোগিতা করতেন। যুবতী মার্থার উৎসাহ দেখে ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁকে চুলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যত্ন ও চুলের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত নানান প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে শিক্ষা দিতে লাগেন। মার্থাও যোগ্য শিষ্যের মত সে বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আর নিজের ওপর এমনই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি হয়ে উঠলেন এক ঢাল ঘন বাদামী চুলের অধিকারিনী। গল্পটা অনেকটা রাপুঞ্জেল এর রূপকথার মতনই। এ হেন সফলতা অর্জনের পর মার্থার ডানা মেলার আয়োজন শুরু হলো। তিনি পারি দিলেন নিউইয়র্কের রচেস্টার শহরে। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচিশ। কাজ নিলেন নতুন বাড়িতে। সেখানে অবসর সময়ে পিছনের বাগানে চলতে লাগলো তাঁর নিজস্ব ফর্মুলায় হেয়ার টনিক বানানোর কাজ। তৈরি করলেন তিন ব্যাচ ওষধি গুণ সম্পন্ন ভেষজ হেয়ার টনিক। সফলতাও এলো। সেই টনিক ব্যবহারের গুণে তাঁর মালকিন ও পরিচিতদের চুলের বাহার হলো দেখার মত। আর তখনই নিজের একটা ব্যবসা শুরুর সিধান্ত নিতে এক মুহুর্ত দেরী করলেন না মার্থা। নিজের জমানো পুঁজি,মাত্র ৩৬০ ডলার সম্বল করে রচেস্টার শহরে ১৮৮৮ সালে খুলে ফেলেন এক হেয়ার সালন। তথাকথিত পরিচিতির জন্য তার নামকরণ করা হলো ' মার্থাস মেথড ' । প্রচারের জন্য লাগানো হলো তাঁরই মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা চুলের  ছবি দেওয়া একখানা পোস্টার। কিন্তু যে যুগে চুলের যত্ন ছিলো সম্পূর্ন ঘরোয়া এক পদ্ধতি .....বিস্তারিত পড়ুন