এক অপরিচিত রূপ কথা

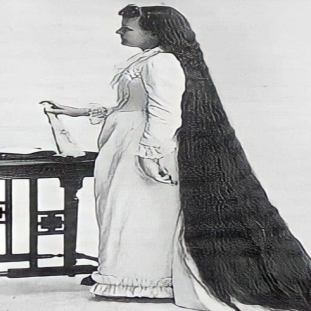

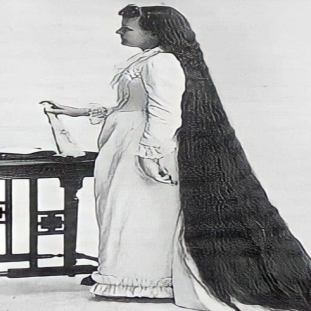

প্রিয়াঙ্কা দত্তঃ মার্থা ম্যাটিলডা হার্পার নামটির সঙ্গে হয়ত খুব বেশি মানুষ পরিচিত নন কিন্তু তাঁর আবিষ্কার এখনও স্ব মহিমায় বিরাজ করছে আধুনিক যুগে সৌন্দর্য চর্চায়। বহু মানুষ , যাঁরা বিউটি সালন এর উপভক্তা এবং সেখানে চুল কাটাতে যান অথবা হেয়ার স্পা ও চুলের যত্ন নিতে নানা বিধ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাঁরা কিন্তু মার্থার কাছে চিরঋণী।  ঘটনাটা আজকের নিরিখে অতি সাধারণ হলেও তার পিছনের ইতিহাসটা চমকে দেওয়ার মত।একজন অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিচারিকা থেকে একজন অসাধারণ বিসনেস ওমান হয়ে ওঠা ও পাঁচশোর বেশি হেয়ার সালনের মালকিনে  পরিণত হাওয়া হয়ত সহজ নয়। তবে ইচ্ছা আর ধৈর্য থাকলে যে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই মার্কিন মহিলা। মার্থার জন্ম কানাডায় এক দরিদ্র দর্জি পরিবারে। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করার জন্য মার্থার বাবা মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে ঢুকিয়ে দেন। মার্থা প্রায় বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সেই কাজ করে চলেন। তাঁর না ছিল শিক্ষা দীক্ষা না ছিল ব্যাক্তি স্বাধীনতা। দীর্ঘ দিন পর তিনি স্থান বদল করে এক জার্মান ডাক্তারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে যোগ দেন। আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের।  ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই ,মাথার চুলের বৃদ্ধির জন্য নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন আর মার্থা তাঁকে এবিষয়ে সহযোগিতা করতেন। যুবতী মার্থার উৎসাহ দেখে ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁকে চুলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যত্ন ও চুলের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত নানান প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে শিক্ষা দিতে লাগেন। মার্থাও যোগ্য শিষ্যের মত সে বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আর নিজের ওপর এমনই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি হয়ে উঠলেন এক ঢাল ঘন বাদামী চুলের অধিকারিনী। গল্পটা অনেকটা রাপুঞ্জেল এর রূপকথার মতনই। এ হেন সফলতা অর্জনের পর মার্থার ডানা মেলার আয়োজন শুরু হলো। তিনি পারি দিলেন নিউইয়র্কের রচেস্টার শহরে। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচিশ। কাজ নিলেন নতুন বাড়িতে। সেখানে অবসর সময়ে পিছনের বাগানে চলতে লাগলো তাঁর নিজস্ব ফর্মুলায় হেয়ার টনিক বানানোর কাজ। তৈরি করলেন তিন ব্যাচ ওষধি গুণ সম্পন্ন ভেষজ হেয়ার টনিক। সফলতাও এলো। সেই টনিক ব্যবহারের গুণে তাঁর মালকিন ও পরিচিতদের চুলের বাহার হলো দেখার মত। আর তখনই নিজের একটা ব্যবসা শুরুর সিধান্ত নিতে এক মুহুর্ত দেরী করলেন না মার্থা। নিজের জমানো পুঁজি,মাত্র ৩৬০ ডলার সম্বল করে রচেস্টার শহরে ১৮৮৮ সালে খুলে ফেলেন এক হেয়ার সালন। তথাকথিত পরিচিতির জন্য তার নামকরণ করা হলো ' মার্থাস মেথড ' । প্রচারের জন্য লাগানো হলো তাঁরই মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা চুলের  ছবি দেওয়া একখানা পোস্টার। কিন্তু যে যুগে চুলের যত্ন ছিলো সম্পূর্ন ঘরোয়া এক পদ্ধতি .....বিস্তারিত পড়ুন

কে লিখেছিলেন বাইবেল? তথ্য উন্মোচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

উত্তরাপথঃ বিজ্ঞান, ভাষা আর ইতিহাসের এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অন্যতম, হিব্রু বাইবেলের লেখক কে ছিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একদল গবেষক নিয়েছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সাহায্য। এই বহুবিধ বিষয়ে দক্ষ গবেষকদলের মধ্যে রয়েছেন ডিউক ইউনিভার্সিটির গণিতবিদ শিরা ফেইগেনবাউম-গোলোভিন। তিনি ও তাঁর আন্তর্জাতিক সহকর্মীরা AI, পরিসংখ্যানগত মডেলিং এবং ভাষাবিজ্ঞানের সমন্বয়ে শুরু করেন এই জটিল অনুসন্ধান। বাইবেল বিশ্লেষণে AI: কল্পনার চেয়েও বেশি প্রথমে তাঁরা হিব্রু বাইবেলের প্রথম নয়টি বই (Enneateuch) বিশ্লেষণ করে তিনটি ভিন্ন লেখন শৈলী বা "স্ক্রাইবাল ট্র্যাডিশন" চিহ্নিত করেন। তারপর সেই শৈলীগুলোর ভিত্তিতে বাকি অধ্যায়গুলোর সম্ভাব্য লেখক নির্ধারণের জন্য AI মডেল ব্যবহার করেন। বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই মডেল তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিক ব্যাখ্যাও দিতে পারে। এক গণিতবিদের যাত্রা: পাত্র থেকে পবিত্র গ্রন্থে ২০১০ সালে, ফেইগেনবাউম-গোলোভিন ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ইসরায়েল ফিন্কেলস্টাইনের সঙ্গে কাজ শুরু করেন।তারা প্রত্নতত্ত্বে পটারি টুকরোতে খোদাই করা অক্ষরগুলো বিশ্লেষণ করে তাদের শৈলী, আকার ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এই নিয়মিত বিশ্লেষণ পুরানো ধর্মগ্রন্থের লেখক খুঁজে বেরনোর কাজে সহায়ক হতে পারে। এই বৃহৎ গবেষণাদলে ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা—যেমন আলন কিপনিস, অ্যাক্সেল বিউলার, এলি পিয়াসেতজকি ও থমাস রোমার। তাঁরা হিব্রু বাইবেলের তিনটি মূল ভাগ বিশ্লেষণ করেন: দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ (Joshua to Kings) পুরোহিত লেখা (Priestly texts in Torah) বিশ্লেষণে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিবরণ ও ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থের ভাষা একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু পুরোহিত লেখার ভাষা ভিন্ন। এই ফলাফল ইতিমধ্যেই বাইবেল বিশেষজ্ঞদের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়।একেকটি সাধারণ শব্দেও রয়েছে ভিন্নতা! রোমার বলেন, “আমরা দেখতে পাই প্রতিটি লেখক গোষ্ঠীর শব্দ ব্যবহারে রয়েছে ভিন্নতা—even ‘না’, ‘যে’, ‘রাজা’—এসব সাধারণ শব্দেও।” গবেষণায় ব্যবহৃত AI মডেল ৫০টি পরিচিত অধ্যায় থেকে লেখক শনাক্ত করতে পারে সুনির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী। পরবর্তী ধাপে, তাঁরা বিতর্কিত অধ্যায় বিশ্লেষণ করেন, যেগুলোর লেখক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা দ্বিধান্বিত। AI সেগুলোও যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে পারে, এবং কারণ ব্যাখ্যা করে দেয় কোন শব্দ বা বাক্যাংশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এসেছে। .....বিস্তারিত পড়ুন

ডাইনোসরের কঙ্কালে লুকিয়ে আছে ক্যান্সারের প্রাচীন ইতিহাস!

উত্তরাপথঃ প্রাচীন ইতিহাসে ডাইনোসরের Fossil-এ কি লুকিয়ে আছে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ? হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক এক গবেষণা। বিজ্ঞানীরা আজ আর শুধু ডাইনোসরের কঙ্কাল খুঁড়ে তাদের দৈর্ঘ্য-মোটা বোঝার চেষ্টা করছেন না, বরং এই প্রাণীদের Fossil-এ জমে থাকা নরম কলার (soft tissue) ভেতর খুঁজে চলেছেন জটিল রোগের উৎস, যেমন ক্যান্সার। ● ডাইনোসরের Fossil-এ মিলল ক্যান্সারের সূত্র! ব্রিটেনের আঙ্গলিয়া রাস্কিন বিশ্ববিদ্যালয় (Anglia Ruskin University) এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একদল গবেষক সম্প্রতি এমনই এক ব্যতিক্রমী কাজ করে ফেলেছেন। আধুনিক প্যালিওপ্রোটিওমিক (paleoproteomic) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা কোটি কোটি বছর আগের ডাইনোসরের হাড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন লাল রক্তকণিকার মতো দেখতে গঠন এবং প্রোটিনের উপস্থিতি। যে ডাইনোসরের Fossil পরীক্ষা করা হয়েছে, তার নাম Telmatosaurus transylvanicus—একটি ৬৬-৭০ মিলিয়ন বছর আগের উদ্ভিদভোজী ডাইনোসর, যাকে অনেকে "marsh lizard" নামেও ডাকেন। এই Fossil বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে এমন কিছু নরম টিস্যুর ছাপ পেয়েছেন, যা দেখে বোঝা যাচ্ছে—ডাইনোসরের শরীরে এক সময় রক্তপ্রবাহ, প্রোটিন, এমনকি রোগ-এর প্রমাণও থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব Fossil যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তবে ভবিষ্যতের গবেষকরা এগুলোর মধ্যে থেকে ক্যান্সারের প্রাচীন রূপ বুঝতে পারবেন। শুধু তাই নয়, ক্যান্সার কীভাবে বিভিন্ন প্রজাতির জীবজগতে বিস্তার লাভ করেছে এবং কিছু প্রাণী কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তারও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে। গবেষক প্রফেসর জাস্টিন স্টেববিং জানিয়েছেন—"ডাইনোসরের মতো বড়দেহী প্রাণীরা জীবাশ্ম বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক মহা পরীক্ষাগার। শুধু হাড় নয়, Fossil-এ থাকা নরম টিস্যু সংরক্ষণ করা হলে ভবিষ্যতের গবেষণায় আরও বিস্ময়কর তথ্য উঠে আসবে।" তিনি আরও বলেন, “হাড়ের মধ্যে থাকা প্রোটিন DNA-র তুলনায় অনেক বেশি টেকসই। তাই এই প্রোটিন বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় কোনো প্রাণী জীবনে কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হতো বা প্রতিরোধ গড়ে তুলত।” একটি পূর্ববর্তী গবেষণায়ও Telmatosaurus-এর Fossil-এ ক্যান্সারের লক্ষণ পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে .....বিস্তারিত পড়ুন

লকডাউনে চাঁদের তাপমাত্রা হ্রাস: ভারতীয় গবেষণায় চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার

উত্তরাপথঃ ২০২০ সালের কোভিড-১৯ লকডাউনের প্রভাব কি শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ ছিল? বিজ্ঞান বলছে—না।ভারতের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক অভিনব ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন: বিশ্বব্যাপী লকডাউনের ফলে শুধু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই নয়, বরং চাঁদের তাপমাত্রাতেও পরিবর্তন ঘটেছে।এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters-নামক যুক্তরাজ্যের জার্নালে । সেখানে বলা হয়েছে, এপ্রিল-মে ২০২০ সালের কড়া লকডাউনের সময় চাঁদের রাতের তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ কেলভিন পর্যন্ত কমে গিয়েছিল।এই গবেষণা পৃথিবীর পরিবেশ এবং চাঁদের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক উন্মোচন করেছে, যা বিজ্ঞান এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষণার বিবরণ ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (পিআরএল)- এই গবেষণায় গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন ড. কে. দুর্গা প্রসাদ এবং ড. জি. অম্বিলি, যাঁরা ভারতের Physical Research Laboratory (PRL)-এর বিজ্ঞানী। তাঁরা NASA-র Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন ২০১৭ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে চাঁদের ছয়টি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা তাপমাত্রার তারতম্য লক্ষ্য করেছেন। ২০২০ সালের সেই সময়ে চাঁদের রাতের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল—যা অন্য কোনো বছরে দেখা যায়নি।এই সময়ে পৃথিবী থেকে নির্গত বিকিরণ কমে যাওয়া, মানুষের কার্যকলাপ হ্রাস এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমে যাওয়াকে এই তাপমাত্রা হ্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণা অনুসারে, ২০২০ সালে চাঁদের একটি স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৯৬.২ কেলভিন, যেখানে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪৩.৮ কেলভিন। এই তাপমাত্রার পার্থক্য চাঁদের তাপীয় পরিবেশ পৃথিবী-নির্ভর পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা নির্দেশ করে। বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এই গবেষণা পৃথিবীর পরিবেশ এবং চাঁদের তাপীয় পরিবেশের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক প্রকাশ করে। বিশেষ করে, পৃথিবী থেকে নির্গত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ (ইনফ্রারেড বিকিরণ) চাঁদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। লকডাউনের সময় পৃথিবীর মানবিক কার্যকলাপ বন্ধ ছিল, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, গাড়ি চলাচল কম, বিমান চলাচল বন্ধ—ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস এবং আউটগোয়িং ইনফ্রারেড রেডিয়েশন (Outgoing Longwave Radiation) অনেকটাই কমে যায় .....বিস্তারিত পড়ুন

সম্পাদকীয়: ইরান আক্রমণে ইসরায়েলের আসল উদ্দেশ্য কী?

যুদ্ধ বিরতির পরও অব্যাহত ইসরায়েল-ইরান সংঘর্ষ। রক্তাক্ত এই টানাপোড়েনে ইরানে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৮০০ জন, আর ইসরায়েলে অন্তত ১০০০ জন বলে খবর । এই সহিংসতা শুধু পশ্চিম এশিয়ার নয়, গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা ও কূটনীতির ভারসাম্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ইসরায়েলি সরকার যেভাবে পরপর ইরানের সামরিক ঘাঁটি, তেল ও গ্যাস ডিপো, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে, তাতে একটাই প্রশ্ন সামনে এসেছে—এই হামলার আসল উদ্দেশ্য কি? সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, এটি একটি "প্রতিরোধমূলক" পদক্ষেপ। ইরান নাকি পারমাণবিক বোমা তৈরির মুখে, সেই হুমকি ঠেকাতেই এই আগাম পদক্ষেপ। কিন্তু এমন কোনও জরুরি প্রমাণ সামনে আসেনি যা এই ‘আত্মরক্ষার তাড়না’-কে বৈধতা দিতে পারে। জুন ১২ তারিখে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, যেখানে ইরানের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের প্রথমদিকের এনপিটি (NPT) লঙ্ঘনের অভিযোগ ছিল। কিন্তু সেই রিপোর্টে এমন কোনও নতুন তথ্য নেই যা ইসরায়েলের এই অতর্কিত হামলাকে ন্যায্যতা দিতে পারে। যা ঘটছে, তা বহুদিনের পরিকল্পনার ফল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইসরায়েলের পক্ষে এককভাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তবু কেন এই আক্রমণ? আসলে, এই আক্রমণের গন্তব্য ছিল আরও গভীরে। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সর্বোচ্চ নেতা খামেনির উপদেষ্টা আলি শামখানির মত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের টার্গেট করে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট—এটি ছিল গোটা ইরানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এক কৌশলগত আঘাত। শামখানি গত কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। তাঁর হত্যাকে অনেকে দেখছেন আলোচনার পথ বন্ধ করার এক চেষ্টারূপে। ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের একটি প্রিয় কৌশল—ব্যক্তিবিশেষকে সরিয়ে গোটা কাঠামো ভেঙে দেওয়া। এবারও সেই ছকেই এগোচ্ছে তারা। এটি কোনও পারমাণবিক কর্মসূচির ‘মাথা কাটা’র প্রচেষ্টা নয়, বরং এক জাতীয় শক্তির ভরকেন্দ্রকে দুর্বল করার পরিকল্পনা। আর একটি ইঙ্গিত আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে ইসরায়েলের অভিসন্ধি। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরাসরি আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের জনগণের প্রতি—“অত্যাচারী শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করুন”। অর্থাৎ, তারা চায় ‘রেজিম চেঞ্জ’। .....বিস্তারিত পড়ুন

যুদ্ধের পরিবেশগত প্রভাবের এক বিস্তারিত বিশ্লেষণ

প্রীতি গুপ্তাঃ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ শুধু মানুষকে নয়, প্রকৃতিকেও বিধ্বস্ত করে। পরিকাঠামো ধ্বংস, অস্ত্রের বিষাক্ত প্রভাব, বন উজাড় ও বন্যপ্রাণী নিধন—সব মিলিয়ে এটি পরিবেশের উপর ফেলে গভীর ছাপ, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সীমানা পেরিয়ে, জলবায়ু পর্যন্ত। যুদ্ধের এই প্রভাব শুরু হয় অনেক আগে থেকে , যখন সামরিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সম্পদ ব্যবহার হয়। বড় ধরনের সামরিক বাহিনী তৈরি ও বজায় রাখতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ দরকার। এর মধ্যে রয়েছে ধাতু, মূল্যবান খনিজ, জল, তেল ও খনিজ সম্পদ।এছাড়াও সামরিক প্রস্তুতি বলতে বোঝায় ট্রেনিং, যা করতে গেলে প্রচুর জ্বালানি ও সম্পদ ব্যবহৃত হয়। সামরিক যান, বিমান ও জাহাজ চালাতে সব ক্ষেত্রে দরকার জ্বালানী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শক্তি হয় বৈদ্যুতিক বা অপর্যাপ্ত জ্বালানী। বিশ্বজুড়ে সশস্ত্র বাহিনীর কার্বন ডাইऑক্সাইড নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন গ্লোবাল গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রায় ৫.৫% এর জন্য দায়ী এই সেনা বাহিনী। অতিরিক্ত, সামরিক কার্যক্রমের জন্য প্রচুর স্থল ও সমুদ্রের দরকার হয়। এই জায়গাগুলো প্রায়শই বাস্তুতন্ত্রের জন্য এবং জৈববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।সামরিক ট্রেনিং, অস্ত্রের ব্যবহার, বিমান ও যানবাহনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক ক্ষতি সৃষ্টি করে, মাটিতে দূষণ, শব্দ ও রাসায়নিক বিকিরণের মাধ্যমে। অবশ্যই, সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার সার্বিক দিক থেকে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। অনেক সময় অব্যবহৃত অস্ত্রের ডাম্পিং করে রাখা হয় বা আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায়, অপচয়রত অস্ত্র বা যুদ্ধঅস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রে ডাম্প করা হয়েছে, যা মারাত্মক পরিবেশ দূষণের কারণ হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে নতুন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান যেমন PFAS বা নাইট্রোজেনযুক্ত বিষাক্ত উপকরণ সামরিক অবকাঠামো নির্মাণের কারণে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপ্রত্যক্ষভাবে, বৃহৎ সামরিক ব্যয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর । এই ব্যয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বহু ধরনের হতে পারে—কিছু সংঘর্ষ কিছুদিনের হলেও খুব ধ্বংসাত্মক হয়, আবার কিছু যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হলেও কম প্রভাব ফেলে। তবে অধিকতর শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে পরিবেশের উপর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে। .....বিস্তারিত পড়ুন

সমুদ্রতট থেকে শহরের নদী পর্যন্ত কমছে প্লাস্টিক ব্যাগের আবর্জনা

উত্তরাপথঃ প্লাস্টিক দূষণ আজকের দিনে আমাদের পরিবেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও বাড়তে থাকা হুমকিগুলোর একটি। বন্যপ্রাণীর দেহে আটকে পড়া থেকে শুরু করে আমাদের শরীরেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকে পড়ছে—এ দৃশ্যই প্রমাণ করে, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের প্রতি আমাদের নির্ভরতাই এখন বড় বিপর্যয়ের কারণ। কিন্তু যখন প্লাস্টিক সর্বত্র, তখন আসলে সমাধানটা কী?এই প্রশ্নের উত্তরে আশার আলো দেখিয়েছে একটি নতুন গবেষণা। ১৯ জুন Science জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি জানাচ্ছে, আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য ও শহরে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করার পর প্লাস্টিক ব্যাগের আবর্জনা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে সমুদ্রতট, নদী ও হ্রদে। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫,০০০টির বেশি উপকূল পরিষ্কার অভিযানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যেখানে ব্যাগ নিষেধাজ্ঞা বা ফি আরোপ ছিল, সেখানে ব্যাগ-সম্পর্কিত বর্জ্য ২৫% থেকে ৪৭% পর্যন্ত কমেছে।MIT-এর পরিবেশ অর্থনীতিবিদ ও গবেষণার সহলেখক আনা প্যাপ বলেন, “এই গবেষণার মূল ফলাফল হলো—প্লাস্টিক ব্যাগ নিষেধাজ্ঞা পরিবেশে এর আবর্জনা সীমিত করতে কার্যকর। যদিও পুরোপুরি নির্মূল নয়।”আগেও কিছু গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে নিষেধাজ্ঞা ও কর ভোক্তাদের অভ্যাস বদলায়, ফলে দোকানে কম প্লাস্টিক ব্যাগ বিতরণ হয়। তবে পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে এতদিন পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ ছিল না। নতুন এই গবেষণাই প্রথমবার এত বড় আকারে জাতীয় স্তরে এর প্রভাবকে মূল্যায়ন করল। গবেষণার সহলেখক কিম্বারলি ওরেমাস জানান, এত ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা ও ভৌগলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও স্পষ্ট ফলাফল পাওয়া বিস্ময়কর। কিছু এলাকায় আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, যেখানে ভারী প্লাস্টিক ব্যাগ চালু ছিল—সেখানে প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বা কর আরোপ ছিল সবচেয়ে কার্যকর। রাজ্য-ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা ছিল শহরভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার তুলনায় বেশি প্রভাবশালী।তাঁরা নিয়ন্ত্রণমূলক নানা বিশ্লেষণ চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আশেপাশের এলাকায় “স্পিলওভার ইফেক্ট” বা নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে অতিরিক্ত ব্যাগ ব্যবহারের প্রবণতাও ছিল না। এমনকি, কয়েক বছরের ব্যবধানে কোনো “রিবাউন্ড ইফেক্ট” বা ব্যবহারের পুনরুত্থানও দেখা যায়নি। গবেষণায় আরও দেখা যায়, যেখানে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, সেখানে বন্যপ্রাণীর ফাঁসানোর ঘটনাও কম হয়েছে। যদিও পরিসংখ্যান যথেষ্ট নয়, তবে গবেষকরা এটিকে “ইঙ্গিতপূর্ণ ফলাফল” হিসেবে দেখছেন।তবে একটা বড় সতর্কবার্তাও দিচ্ছে গবেষণা—নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২০১৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বেশিরভাগ এলাকাতেই প্লাস্টিক .....বিস্তারিত পড়ুন